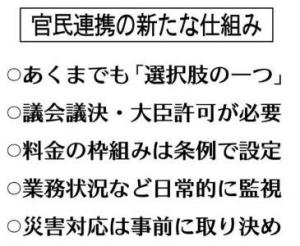

改正案が参院委で可決 水道事業の基盤強化へ

[2018-12-05]

|

改正案が参院委で可決

改正案が参院委で可決 |

|

|

●記事一覧●

【強烈ダメだし】ホリエモンが公明党をフルボッコ!「維新に負けた公明党の敗因は〇〇」

[2025-05-22]

備蓄米 消費者にいち早く/流通コスト減で価格安定図れ/党農水部会が政府に要請

[2025-05-22]

政策立案アンケート「We connect」第2弾スタート)10万件の声を基に6案/推進してほしい政策を選択/岡本政調会長が記者会見で発表

[2025-05-15]

【緊急】石破総理がサブチャンネルに来てくれました。

[2025-04-24]

(動画企画「5分でわかる 週刊コメナビ」)トランプ関税/相談体制、資金繰り支援、党対策本部で政府に要請/岡本政調会長、平木氏が語る

[2025-04-21]

▼全記事を表示

●記事一覧●

【強烈ダメだし】ホリエモンが公明党をフルボッコ!「維新に負けた公明党の敗因は〇〇」

[2025-05-22]

備蓄米 消費者にいち早く/流通コスト減で価格安定図れ/党農水部会が政府に要請

[2025-05-22]

政策立案アンケート「We connect」第2弾スタート)10万件の声を基に6案/推進してほしい政策を選択/岡本政調会長が記者会見で発表

[2025-05-15]

【緊急】石破総理がサブチャンネルに来てくれました。

[2025-04-24]

(動画企画「5分でわかる 週刊コメナビ」)トランプ関税/相談体制、資金繰り支援、党対策本部で政府に要請/岡本政調会長、平木氏が語る

[2025-04-21]

公明、中小企業を緊急調査/トランプ関税の影響把握へ政府の支援策に生かす/記者会見で西田幹事長が発表

[2025-04-16]

(トランプ関税、物価高)減税で家計負担を軽く/経済対策早急に策定を/中央幹事会で斉藤代表

[2025-04-12]

【世界大不況】トランプ関税で日本が終わる!?元ゴールドマン幹部が徹底解説!

[2025-04-12]

都民生活の足、確保せよ/バス減便を受け緊急要望/都議会公明党

[2025-04-03]

「核兵器なき世界」実現へ/持続的な対話、各国間で/斉藤代表、山口常任顧問らが国際賢人会議と意見交換

[2025-04-02]

コメ、ガソリン高に対策/岡本政調会長、杉、つかさ氏「賃上げ進む経済築く」/大阪府本部がオンライン研修会

[2025-04-02]

春本番、暮らしも元気アップ/公明党が推進した新年度から始まる主な施策

[2025-03-30]

安心と希望を家計に/公明が活発論戦、都の25年度予算成立

[2025-03-30]

(愛媛・今治市の山林火災)鎮火、生活支援を早く/山本、原田氏、被災現場で緊急調査

[2025-03-28]

多様な働き方への支援強化

[2025-03-08]

都民にポイント付与

[2025-03-07]

協議重ね、より良い予算に

[2025-02-06]

都議選、参院選勝利へ決意

[2025-01-11]

“衆望”に応える闘い貫く

[2024-11-13]

公明、24議席で再出発

[2024-10-29]

(石破首相と石井代表が街頭演説)防災、経済強い国築く

[2024-10-13]

石井代表が都内で街頭演説 衆院選勝利し改革断行

[2024-10-11]

結党60年 次代を担い立つ ~青年議員の決意~ 生活者目線の政策磨く

[2024-09-25]

衆望担い次代へ前進

[2024-09-07]

政権合意の実現 今後も

[2024-08-28]

重要性増す女性向け回復支援

[2024-08-12]

【主張】公明ハンドブック 60年の奮闘語り理解広げよう

[2024-07-17]

強制不妊、直ちに救済を

[2024-07-05]

政規法、再発防止の要に

[2024-06-19]

議員の責任強化 成案を

[2024-05-28]

定額減税 実施円滑に

[2024-05-15]

定額減税 実施円滑に

[2024-05-15]

選挙妨害、対策が必要

[2024-05-08]

沖縄振興、公明が進める

[2024-04-30]

今国会での政規法改正へ与党合意を速やかに

[2024-04-24]

人口減少 自治体に危機感

[2024-04-14]

政治改革、公明が主導

[2024-03-29]

賃上げ進む社会へ全力

[2024-03-21]

東日本大震災13年 党声明

[2024-03-11]

女性の健康 公明が守る

[2024-03-04]

公明、全国県代表協で結束し出発 結党60年“衆望”に応える

[2024-02-10]

【能登地震】“一人”に寄り添う支援を

[2024-02-06]

能登地震 2次避難、一刻も早く

[2024-01-18]

【公明、各地で新春街頭演説会】一刻も早い復旧へ支援

[2024-01-04]

政治改革の流れつくる

[2023-12-28]

少子化対策を抜本強化

[2023-12-27]

減税・給付の“はざま”所得層への支援

[2023-12-22]

高校の授業料実質無償化

[2023-12-10]

公明が国民生活を守る

[2023-12-07]

池田大作名誉会長、逝去

[2023-11-19]

【党都青年局】思いを「コメクト」に

[2023-11-14]

【党都女性局】 ステップアップ講座

[2023-11-12]

両院議員総会、党幹部あいさつ(要旨)

[2023-10-21]

生活者、中小企業守る

[2023-10-13]

難民支援の継続を要請

[2023-10-03]

物価高対応、賃上げ支援

[2023-09-26]

“斉藤鉄夫国交相に聞く” 命守る防災・減災加速

[2023-09-19]

【主張】物価高対策で緊急提言 家計、企業守る支援切れ目なく

[2023-09-01]

自公、東京でも選挙協力

[2023-09-01]

TikTokに党公式アカウント

[2023-08-23]

激甚災害、指定急げ

[2023-08-18]

フィリピンで党ASEAN訪問団

[2023-08-18]

生活再建へ総力挙げよ

[2023-08-08]

若手ダンサーを応援

[2023-08-07]

夏季研修会 党幹部の訴えから(要旨)

[2023-08-01]

10月以降も万全期す

[2023-07-26]

マイナンバー制度 個人番号を全住民に付与

[2023-07-19]

九州北部で記録的大雨

[2023-07-11]

東北復興選挙完勝を

[2023-07-05]

こども未来戦略方針 公明の主張が反映

[2023-06-29]

再発防止策の確立早く

[2023-06-21]

希望ある共生社会 築く

[2023-06-19]

東北復興選挙 公明勝利で復興を前へ

[2023-06-13]

LGBT法案 9日採決

[2023-06-09]

公明、衆院選で第3次公認

[2023-06-01]

公明、東京で自民と選挙協力解消

[2023-05-26]

核廃絶へ決意の場に

[2023-05-22]

「心の復興」成し遂げる

[2023-05-14]

処理水放出、安全性確保せよ

[2023-05-12]

公明13氏が挑戦 足立区議選(東京)勝利へ 「小さな声」聴く力発揮 14日(日)告示、21日(日)投票

[2023-05-08]

統一選結果から 期待高まる公明の女性議員 当選者527人で“第1党”に

[2023-04-30]

公明、1203人が当選 統一地方選後半戦 市議選8連続「第1党」 10人惜敗

[2023-04-25]

実現力で生活守り抜く 一般市・東京区議選 告示 23日(日)投票

[2023-04-18]

公明、当選相次ぐ 猛拡大で激戦突破 皆さまのご支援に心から感謝

[2023-04-10]

公明党がリードする物価高対策 議員サポート

[2023-04-09]

出産費用の無償化めざす 保険適用の意義は大きい 記者会見で山口代表

[2023-04-05]

出産費用の無償化めざす 保険適用の意義は大きい 記者会見で山口代表

[2023-04-05]

がん対策、第4期計画が決定 検診受診60%めざす

[2023-04-04]

「子育て応援トータルプラン」2030実現に向けて 次世代育成のための緊急事態宣言等についての提言(全文)

[2023-04-01]

道府県・政令市議選 きょう告示 公明342候補、全員当選めざす

[2023-03-31]

4月から始まる主な制度 公明が推進、今語りたいこの話題

[2023-03-30]

「子育てプラン」実現せよ 公明、少子化対策で首相に提言

[2023-03-30]

物価高へ対策総動員 電気代 値上げ審査厳格に LPガス料金も機動的に軽減 公明、追加策を首相に提言

[2023-03-16]

子育て世帯など重点支援 光熱費さらに負担軽減

[2023-03-15]

物価高騰の影響大きい 山口代表 子育て世代から声聴く

[2023-03-15]

東日本大震災12年 希望の春、一歩ずつ 悲しみ抱いて祈り、誓う

[2023-03-12]

東日本大震災12年 福島復興、党挙げて 寄り添う支援さらに

[2023-03-05]

23年度予算案、衆院通過 物価高に機動的対応 出産一時金増額、賃上げ促進

[2023-03-01]

“統一選重点政策実現へ 国会論戦から” 現場の声から政治動かす

[2023-02-24]

物価高、3月中に追加策 賃上げの流れ確実に

[2023-02-22]

避難民支援、延長が必要 ウクライナ侵略1年を前に訴え

[2023-02-18]

安心と活力ある社会へ 統一地方選重点政策から(4) 女性・若者を、政治のど真ん中へ。

[2023-02-18]

性的少数者の人権守る 当事者の声聴き、課題解決 中央幹事会で山口代表

[2023-02-10]

多様性認め合う社会へ LGBT理解深めよ 差別許さぬ価値観、G7で共有

[2023-02-09]

性的少数者 理解増進法、成立急ぐ 来週から党内で議論

[2023-02-09]

安心と活力ある社会へ 児童手当、大幅に拡充 子ども医療費、保育料の無償化拡大

[2023-02-01]

公明、次期衆院選で第1次公認 東京29区に岡本氏

[2023-01-26]

物価高対策が前進 政府、進捗状況を公表

[2023-01-26]

安心の子育て 将来も 通常国会開幕 公明が両院議員総会

[2023-01-24]

子育てプラン具体化を 通常国会、支援充実への一歩に 中央幹事会で山口代表

[2023-01-20]

子育て・教育 出産一時金50万円に増額 公明の主張が反映 暮らし守る予算・税制

[2023-01-11]

統一選、全員当選必ず ネットワークの基盤強固に

[2023-01-04]

危機乗り越え希望の時代に 新春対談 ~歴史に学ぶ~

[2023-01-01]

安保3文書改定の意義 識者に聞く 防衛力整備、日米同盟 深化に寄与

[2022-12-27]

安保3文書改定の意義 識者に聞く 反撃能力、先制攻撃はあり得ない

[2022-12-26]

小池都知事に令和5年度度予算要望

[2022-12-22]

エネルギーの安定供給確保と再生可能エネルギーの主力電源化などを柱とする公明党の提言

[2022-12-19]

国民の安全守り抜く 安保関連3文書の改定 閣議決定

[2022-12-18]

全世代支える社会保障に 公明、持続可能な制度へ首相に提言

[2022-12-15]

物価高、コロナ対策充実 臨時国会閉幕、公明が両院議員総会

[2022-12-11]

子育て支援といえば公明党

[2022-12-07]

若者の声が届く政治へ 全国青年局長会議

[2022-11-28]

旧統一教会問題 新法の成立を早期に 公明、被害者救済に総力

[2022-11-25]

伴走型相談支援 妊娠、出産・産後、育児期…身近な相談、切れ目なく

[2022-11-24]

結党60年へ立党精神貫く ネットワークで政策実現 総合経済対策 地域への浸透早く

[2022-11-18]

コロナ第8波・インフル同時流行に備え 医療体制 整備速やかに 発熱外来の拡大必要 記者会見で高木政調会長

[2022-11-17]

子どもの幸せ 最優先社会へ 子育て応援トータルプラン

[2022-11-13]

公明の力で政治は安定 統一選勝利し党基盤築く 妊娠・出産時、計10万円を来年度以降も

[2022-11-10]

子ども政策、政治の柱に 公明、子育て応援トータルプラン 年齢期に応じ支援拡充

[2022-11-09]

(物価高克服し日本再生へ)政府の総合経済対策、決定 光熱・燃油費4.5万円軽減

[2022-10-29]

厳しい安全保障環境、抑止力の向上が必要 日米が連携して対処

[2022-10-28]

子育て、伴走型支援と一体で妊娠・出生時に10万円給付を 総合経済対策 記者会見で高木政調会長

[2022-10-27]

安心届ける政策を実現 統一選見据え、団結第一で前進

[2022-10-22]

子どもの幸せ最優先に 産前から伴走型支援

[2022-10-18]

統一地方選 全員当選へ 公明、選対本部が看板掛け

[2022-10-14]

電気・ガス料金を抑制

[2022-10-12]

安全・安心の基盤強化を 山口代表、石井幹事長の代表質問から

[2022-10-09]

安倍元首相国葬、最後の別れ 国内外4200人が参列 山口代表らも献花

[2022-09-28]

来賓あいさつ(要旨) 大衆の思い政治につなぐ公明は国難打開に不可欠 自民党総裁 岸田文雄首相

[2022-09-26]

結党60年へ勇躍前進 公明党全国大会で決意新たに出発 統一地方選 断じて勝利

[2022-09-26]

“衆望”担う 使命果たす 「大衆とともに」立党精神60年

[2022-09-13]

熊野氏を巡るセクハラ報道 公明党、文藝春秋と新潮社を提訴

[2022-09-11]

信頼回復へ全力尽くす 熊野氏のセクハラ報道 党内の綱紀粛正を徹底

[2022-09-10]

ウクライナ避難民支援 東欧に調査団派遣

[2022-09-02]

立党精神の実践貫く 60年の歩みに誇り 議員力向上へ日常活動強化

[2022-08-24]

【対談】誕生から10年!全国6000カ所超に 子ども食堂“未来”育む

[2022-08-21]

感染症対策、向上へ協力 ビル・ゲイツ氏と山口代表が会談 日本の貢献は重要な役割 ゲイツ氏 ワクチン開発強く後押し 山口代表

[2022-08-20]

核の先制不使用 合意を 各地で終戦記念日街頭演説会

[2022-08-15]

公明党から3副大臣

[2022-08-13]

脱炭素交付金を倍増せよ 概算要求で重点要望

[2022-08-10]

77回目「広島原爆の日」 核廃絶へ結束今こそ

[2022-08-07]

全国県代表協で出発 「立党精神」体現 今こそ 統一地方選へ党勢拡大の波起こそう

[2022-07-31]

“衆望”応える闘い今こそ 公明、「立党精神」胸に勇躍出発 コロナ、物価高 難局を打開

[2022-07-29]

高校生の声 政治に反映 私立高無償化 拡充を

[2022-07-26]

自公、結束し課題解決 核廃絶へ国際会議をリード

[2022-07-20]

激戦突破 相次ぐ 皆さまのご支援に心から感謝

[2022-07-11]

公明党の参院選公約 できばえ調査で1位 政策の体系性高い、分かりやすく周知 早大研究所が各党分析

[2022-06-26]

(7月10日(日)投票 参院選の論戦から)抜群の実現力 だから公明党

[2022-06-26]

職業訓練の拡充さらに 女性デジタル人材育成巡り

[2022-06-11]

肥料高騰 影響緩和策、創設せよ 食料の安定供給へ緊急要望

[2022-06-10]

外濠の水質浄化を推進 アオコ発生 神田川など実態調査 都内で石井幹事長、竹谷氏

[2022-05-30]

地雷除去支援、力尽くす PKO要員への訓練に協力も

[2022-05-17]

女性デジタル人材育成プラン

[2022-05-16]

食ロス削減へ販売機を大学に設置 期限近い食品、割安で

[2022-05-14]

デジタルとエコ、女性目線で ミラコメで知事に政策要望 竹谷氏、党東京都本部女性局

[2022-05-10]

公明が憲法記念日の街頭演説 平和創出、日本の責務

[2022-05-03]

物価高で総合緊急対策 ガソリン補助、困窮者支援が充実 公明、現場の声を反映

[2022-05-02]

人生をサポート 公明党の実績!

[2022-05-01]

物価高から生活守り安心広げる補正予算 不測の事態にも備え固める

[2022-04-23]

「小さな声」聴く力発揮 ウクライナ避難民支援、党挙げて

[2022-04-18]

都営住宅入居のウクライナ避難民 竹谷氏ら訪問し、懇談

[2022-04-13]

竹谷とし子 現 東京選挙区=定数6 小さな声から未来をつくる 参院選に挑む!予定候補紹介

[2022-03-24]

子どもの食物アレルギー情報 学校などに提供しやすく 医師の文書作成、保険適用に

[2022-03-22]

地域の声 政策実現の力に アンケート運動結果の概要から

[2022-03-20]

安定政権で危機対応 公明、全議員が結束し出発

[2022-03-13]

自公結束し危機克服 あらゆるレベルで連携強化

[2022-03-11]

ネット上の中傷 厳罰化 侮辱罪に懲役刑導入

[2022-03-09]

23年度開始 高3まで医療費無償化 3年間、区市町村負担なし

[2022-03-04]

コロナ禍で悪化する女性の雇用環境、どう改善するか 日本女子大学 周燕飛教授に聞く

[2022-03-02]

3月1日から「女性の健康週間」 党都女性局、オンライン講座を開催

[2022-02-28]

女性専用車両を拡大せよ 高校3年生まで医療費無償化、円滑に

[2022-02-23]

春から充実 公明推進の制度 医療・年金・子育て

[2022-02-13]

感染症に強い国へ前進 国産ワクチン、飲み薬の実用化 1日100万回(3回目接種)党挙げて

[2022-02-11]

小池知事に緊急要望 宿泊療養、速やかに判断 治験の加速化へ協力

[2022-02-08]

ワクチン3回目接種 政府は強力に進めよ

[2022-02-02]

事業復活支援金 きょうから申請開始

[2022-01-31]

都が22年度予算案を発表 高校生まで医療費助成

[2022-01-29]

(参院代表質問で山口代表)核なき世界へ道筋を “アジア安保対話”で主導

[2022-01-22]

若者の活躍を全力サポート 公明「成人の日」記念街頭演説

[2022-01-11]

コロナ対策 ワクチン3回目無料化

[2022-01-06]

「大衆とともに」実践貫く 公明、各地で新春街頭演説会

[2022-01-04]

補正予算が成立 第6波に備え対策強化

[2021-12-21]

歳費2割削減 継続へ 公明提案 コロナ禍 国民に寄り添う

[2021-12-16]

参院選勝利へ準備加速 政権基盤を強化しコロナ克服

[2021-12-15]

1人最大2万円分を付与 マイナンバーカード普及促す

[2021-12-08]

政府の経済対策 公明の主張が反映 事業者支援の拡充

[2021-12-06]

SNSは有効な拡大ツール 党都本部青年局「#ツギコメ」閲覧500万回超

[2021-11-28]

年末年始の医療 万全に 離職者の就活イベントを提案

[2021-11-25]

財務副大臣に岡本三成衆院議員が就任

[2021-11-21]

文通費10月分 寄付へ 公明、10年に提案 「日割り支給」めざす

[2021-11-17]

元秘書による国税庁への要望 不正な働き掛けはない

[2021-11-14]

【新任党幹部に聞く】参院選、必ず勝ち抜く

[2021-11-13]

【政府、コロナ対策の全体像決定】“第6波”に備え医療強化

[2021-11-13]

自公、「10万円給付」で合意 18歳以下(高3まで)が対象

[2021-11-10]

公明32議席 大勝利 9小選挙区 全員当選

[2021-11-02]

9小選挙区 全員当選 稲津、岡本、斉藤氏ら逆転

[2021-11-01]

東京12区 岡本みつなり 前 大逆転へ怒濤の反撃を

[2021-10-28]

比例区 全国で押し上げ 公明の劣勢打開を

[2021-10-26]

医ケア児支援、公明協力で前進 岡本候補(東京12区)に街頭でエール

[2021-10-25]

コロナ克服し生活再建 公明、接種加速リード

[2021-10-22]

岡本 東京12区 重大局面

[2021-10-18]

2021年衆院選組織外(自民党)推薦(第一次)

[2021-10-14]

命を守る政策進める 岡本氏 コロナ、防災対策を強調

[2021-10-12]

安心と希望の未来開く 岡本氏 衆院選勝利 断じて

[2021-10-10]

岸田内閣が発足 衆院選 19日公示、31日投票 首相が意向、経済対策の策定指示

[2021-10-05]

岡本(東京・北区)力説

[2021-10-04]

災害から命・生活守る 岡本氏 荒川の治水対策訴え

[2021-10-03]

自公が連立政権合意 衆院選勝利へ結束確認

[2021-10-03]

自公が連立政権合意 岸田新総裁、山口代表が会談 衆院選勝利へ結束確認 コロナ克服し日本再生

[2021-10-02]

自公が連立政権合意 岸田新総裁、山口代表が会談 衆院選勝利へ結束確認 コロナ克服し日本再生

[2021-10-02]

子ども・子育てマニフェスト

[2021-10-01]

子どもの未来守り抜く 歳費返納、法改正へ合意形成に尽力

[2021-10-01]

自公結束し期待に応える 自民新総裁に岸田氏が選出

[2021-09-30]

コロナ危機を打開 新たな時代つくる 70回超の要望で政策リード

[2021-09-27]

子育て・教育を国家戦略に 18歳以下 1人10万円給付

[2021-09-22]

投与拡大、高い効果 コロナ治療薬 公明の提案が実現

[2021-09-20]

連立政権この4年 公明党の成果 脱炭素社会 温室ガス実質ゼロへ

[2021-09-07]

痴漢被害の防止対策強化を要望 党女性委に若者協議会

[2021-09-04]

菅氏、自民総裁選出馬せず 首相退任へ「コロナ対策に専念」

[2021-09-04]

命・暮らし守る重点投資 「流域治水」など 中長期計画で予算確保

[2021-09-01]

東京の若者 接種加速 16~39歳 さらに3会場を追加 都議会公明党が提案し推進

[2021-09-01]

ワクチン 感染考慮し追加配分求める 担当相に緊急要請

[2021-08-26]

自宅療養者の重症化防ぐ 「抗体カクテル」外来通院でも投与 「レムデシビル」酸素拠点で使用可

[2021-08-26]

妊婦受け入れ拡充せよ コロナ感染、救急搬送体制を強化 都議会公明党が小池知事に要望

[2021-08-25]

コロナ対策で緊急要請 重症化防ぐ体制強化訴え、現場の課題調査にも総力

[2021-08-22]

コロナ医療・検査を拡充 困窮者の居住支援なども

[2021-08-19]

(連立政権この4年 公明党の成果)教育費「3つの無償化」 幼保、私立高、大学・専門学校など 子育て世帯に手厚い支援

[2021-08-14]

配分は現場の声踏まえて 国と都にワクチン接種で要請 党東京都本部が会合

[2021-08-12]

核廃絶の流れ加速 禁止条約会合で対話を

[2021-08-07]

公明2議員 被疑者ではない 「心配かけ、心からおわび」

[2021-08-06]

衆院選 結束固く前進 公明、選対本部を設置 山口代表、9選挙区、比例800万票めざす

[2021-07-21]

次期衆院選 小選挙区に挑む公明9氏

[2021-07-18]

全国のご支援に心から感謝 都議会公明党が議員総会 23人団結し課題解決に全力

[2021-07-13]

衆院選勝利へ結束 全国県代表懇談会で勇躍出陣

[2021-07-09]

都議選 公明、8回連続全員当選 10選挙区でトップ 山口代表 合意形成の要役を果たす

[2021-07-06]

都議会公明党と東京都議会自由民主党の政策協定(全文)

[2021-07-03]

あと2日 執念の猛追!

[2021-07-02]

あと3日 逆転へ大攻勢 都議選 4日(日)投票

[2021-07-01]

首都決戦 怒濤の攻勢 都議選 公明候補、気迫の第一声

[2021-06-27]

大混戦、逆転へ正念場 都議選 明後告示、7月4日(日)投票

[2021-06-23]

残り1へ執念の猛追 都議選 3日後告示、7月4日(日)投票

[2021-06-22]

都議選 最激戦区の情勢 かつまた さとし 新、玉川ひでとし 新 2人とも混戦抜け出せず

[2021-06-21]

都議選 最激戦区の情勢 けいの信一 現 他党3人を追い大接戦

[2021-06-19]

語りたくなる都議会公明党 子ども食堂

[2021-06-17]

混戦突破へ猛攻急げ

[2021-06-15]

情勢緊迫、公明危うし 逆転へ圧倒的拡大を!

[2021-06-15]

だから都議会公明党 都議選勝利へ「対話のポイント」

[2021-06-12]

公明党 都議会議員選挙に向けての重点政策発表会見

[2021-06-07]

重大局面、大攻勢を 東京都議選 各地で緊迫する情勢

[2021-06-07]

都議選勝利へ党幹部は訴える

[2021-06-04]

自民党18氏、第1次推薦

[2021-06-04]

都議選勝利へ 党幹部は訴える 国を動かす公明の実現力 児童手当など“東京発”で全国に

[2021-06-03]

若者向け接種会場を 奨学金の返済負担軽く 都議会代表質問で高倉議員

[2021-06-03]

早期接種へ大きな弾み トラブルなく円滑運営

[2021-05-26]

公明、都民の声を実現 中島(北多摩3区)氏の勝利へ訴え

[2021-05-24]

都議選勝利へ党幹部は訴える ワクチン確保 道開いた

[2021-05-20]

都議選勝利へ党幹部は訴える 公明こそ都政改革の“要”

[2021-05-18]

接種加速へチーム派遣 都議会公明党が小池知事に緊急要望

[2021-05-18]

東京都議選 公明予定候補 23氏の主な実績・政策

[2021-05-14]

文化芸術の灯 絶やすな

[2021-05-12]

都議会公明党のコロナ対策 早分かり実績辞典

[2021-05-12]

東京の文化芸術守って 8団体から窮状聴く

[2021-05-11]

大好評! 都議会公明党の動画 東京の未来を開く コロナ対策で都政リード

[2021-05-10]

「一時支援金」上乗せを 困難抱える女性への対応も強化

[2021-05-07]

語りたくなる都議会公明党

[2021-05-06]

公明推進の施策から ひとり親の生活守る

[2021-05-04]

憲法記念日で山口代表がメッセージ

[2021-05-03]

ズバリ聞きます! 都財政の健全化

[2021-05-02]

緊急事態、まん延防止 事業者への支援強化

[2021-04-27]

東京の未来を開く! 全世代の安全・安心をめざすチャレンジ8

[2021-04-23]

(語りたくなる都議会公明党 チャレンジ8=下)高速道路の渋滞緩和/料金所7カ所なくす/「ETC専用化」テコに推進

[2021-04-23]

(語りたくなる都議会公明党 チャレンジ8=中)がん治療の充実/都立病院に「重粒子線」/副作用少なく仕事とも両立

[2021-04-23]

語りたくなる都議会公明党 チャレンジ8(上)

[2021-04-16]

新型コロナ 感染再拡大防げ 都議会公明党が小池知事に緊急要望

[2021-04-08]

コロナ対策 医療従事者に都が定期検査

[2021-04-06]

東京の未来切り開く 改革に挑む都議会公明党 中島よしお団長にインタビュー

[2021-04-05]

BSフジが訂正、謝罪/党の名誉を毀損する発言で

[2021-04-03]

都議会 自民党と政策協定

[2021-03-28]

ビル建築にも木材利用 CO2削減、脱炭素に貢献

[2021-03-27]

都議選、衆院選 自公、選挙協力で合意

[2021-03-27]

荒川の洪水対策拡充へ 流域治水関連法案 審議入り 衆院本会議で岡本氏

[2021-03-24]

公明提案 備蓄の生理用品配布 「支援に感謝の声多い」 東京・豊島区で竹谷氏ら視察

[2021-03-22]

全世代に安全・安心を! 都議会公明党の政策目標「チャレンジ8」

[2021-03-21]

低所得 子育て家庭に給付を 生活費貸付 特例続けよ

[2021-03-17]

女性に生理用品配布 公明党が提案 災害備蓄品を活用

[2021-03-16]

都議会公明党が推進!バリアフリー都市へ

[2021-03-14]

生理用品 学校で無償提供を 経済的理由で購入困難な女性支援 都議会公明党が都に緊急要望

[2021-03-14]

都議選、衆院選 勝利へ “攻めの対話”で党勢拡大

[2021-03-14]

コロナ後遺症 相談窓口新設 事業評価 6500億円のムダ削減 都議会予算特委でまつば議員

[2021-03-10]

時短協力金 31日まで延長 高齢者通所施設 集中的にPCR検査

[2021-03-09]

2021年3月7日 公明、衆院選 第7次公認

[2021-03-07]

都議の報酬20%削減 コロナ禍踏まえ「身を切る改革」継続

[2021-03-05]

子どもの人権を尊重 オンラインで講演会開催 党都本部女性局

[2021-03-01]

新型コロナから暮らし守る 都の補正予算案のポイント

[2021-02-28]

深夜、早朝もSNS相談 救急搬送 民間船舶を活用

[2021-02-27]

学生の詐欺被害防げ 岡本氏

[2021-02-26]

都議会公明党が推進 東京都予算案のポイント(下)

[2021-02-25]

商品券 デジタルと紙で 出産応援 育児用品200点超から選択

[2021-02-25]

都議会公明党が推進 東京都予算案のポイント(上

[2021-02-24]

コロナワクチン 地域で円滑な接種へ

[2021-02-20]

接種担う医師支えよ 自治体と情報共有も

[2021-02-16]

コロナワクチンと公明党 党ワクチン・治療薬開発推進プロジェクトチーム 秋野公造 事務局長に聞く

[2021-02-14]

困窮学生へ10万円給付 追加申請、各学校で受付

[2021-02-12]

2021年2月12日 一時金 支給対象 幅広く 売上半減に最大60万円 時短飲食店の取引先支援

[2021-02-12]

コロナワクチン そこが知りたい 接種の時期と流れ

[2021-02-11]

第3次補正予算が成立

[2021-02-03]

ワクチン接種 全国で円滑に 公明、対策本部を設置

[2021-01-21]

非正規、ひとり親を支援 コロナ禍の生活守り抜く

[2021-01-16]

出産家庭に10万円分 育児用品・サービス支援で

[2021-01-11]

受入れ病院、経営支えよ 軽症者、ホテル療養体制の強化を

[2021-01-09]

時短の協力金 拡充せよ 病床確保や保健所の強化を

[2021-01-07]

公明党の“今”動画で知ろう 語り口満載 党公式ユーチューブチャンネル

[2021-01-06]

生活支援 切れ目なく 「15カ月予算」早期に成立を 感染拡大防止へ政府・与党結束

[2021-01-05]

新型コロナ感染爆発防止対策に関する緊急要望

[2021-01-02]

新春対談 対話で開く 希望の未来

[2021-01-01]

東京都 ホテルの部屋 無償提供 コロナ離職で住まい失った都民に

[2020-12-28]

結束し衆院選、都議選へ 議員総会で必勝誓う

[2020-12-22]

対談 誰一人取り残さないデジタル社会めざして

[2020-12-21]

新たな警報 発令せよ 東京の医療体制「逼迫」 都議会公明党 知事に緊急要望

[2020-12-18]

新型コロナ 都の専用病院が始動

[2020-12-17]

東京都 飲食店へ協力金100万円 時短要請 1月11日まで延長に対応

[2020-12-17]

東京にコロナ専用病院

[2020-12-16]

地域防災に「働く世代」 隅田川などへ河川監視カメラ

[2020-12-10]

都立に重症病床増やせ 年末年始の相談体制を強化

[2020-12-09]

生活、経済支える切れ目ない対策を 3次補正、本予算は一体 政府・与党会議で山口代表

[2020-12-08]

高齢者施設 PCR検査 東京都、補助金受付 きょう開始

[2020-12-01]

決戦勝利へ新聞拡大

[2020-11-28]

公明党結党56年 一人の声生かす政治貫く 立党精神を体現し政策実現 記者会見で山口代表

[2020-11-18]

ここが魅力 岡本みつなりさん 次期衆院選予定候補=東京12区 命を守る。生活を守る。

[2020-11-11]

来夏の都議選第3次公認 板橋区で新人1氏/党中央幹事会

[2020-11-06]

迅速なワクチン接種へ 東京・豊島区で力説 岡本氏

[2020-11-04]

都民に発熱相談窓口 センター開設 ココア通知受けた人も

[2020-11-02]

コロナ対策で提言 事業継続、雇用創出へ支援。「GoTo」延長なども要望

[2020-11-01]

経済協力や交流さらに アラブ外交団と懇談 山口代表

[2020-10-24]

フードバンク基盤強化へ 官民で支援の枠組み構築せよ 党食品ロス削減推進PTが要望

[2020-10-17]

都民にGoTo上乗せ 24日から都内宿泊5000円補助 公明の推進で東京都

[2020-10-10]

党女性委が首相に提言 男女共同参画加速へ 不妊治療で仕事と両立支援を ウイメンズトークの声反映

[2020-10-10]

乳がん検診、忘れずに 竹谷氏らピンクリボン街頭で訴え 党都本部女性局

[2020-10-02]

雇用の安定に力尽くせ 休業支援金、周知求める 政府に対し高木(美)氏

[2020-10-01]

党大会 来賓あいさつ(要旨) 「公明の政治に拍手」 規制改革進め国民のため働く 自民党総裁 菅義偉 首相

[2020-09-28]

希望と安心の新時代へ 公明、党大会で勇躍出発

[2020-09-28]

公明 衆院選比例区 東京都ブロック=東京都 河西宏一 新

[2020-09-25]

Go To トラベル 東京発着の旅行販売

[2020-09-19]

自公が連立政権合意 コロナ禍の国難を克服

[2020-09-16]

歴代最長の安倍政権 自公連立で多大な実績 政治の安定、広がる信頼

[2020-09-07]

コロナ禍から暮らし守る 次期衆院選 小選挙区予定候補

[2020-09-06]

長期化するコロナ禍 地域医療体制守れ 病院の経営支援 力強く

[2020-09-03]

災害対策 女性目線で 防災会議へ登用 後押し 避難所運営の改善、感染防止も

[2020-09-01]

東京夏季議員研修会

[2020-08-27]

コロナ専用病院増やせ 高齢者施設 公費でPCR検査せよ

[2020-08-19]

東京都議選 第2次公認3氏の略歴

[2020-07-30]

医療従事者ら PCR検査 定期化 感染防止へ条例制定せよ 都議会公明党が知事に緊急要望

[2020-07-28]

家賃支援 さらに上乗せ 東京の経済支える 補正予算成立 都議会で加藤議員が討論

[2020-07-28]

立ち入り調査実施せよ 感染防止 不十分な店対象 都議会公明党が知事へ緊急要望

[2020-07-23]

東京都議選 第1次公認18氏の略歴

[2020-07-16]

夜の繁華街 PCR検査、徹底せよ 休業要請と協力金支給を提案 都議会公明党が小池知事に要望

[2020-07-08]

国と連携し課題解決 山口代表に小池都知事が当選御礼

[2020-07-07]

困窮学生へ10万円支給 第2次申請 始まる LINE、郵送で大学に

[2020-07-06]

不妊治療の支援拡充 女性活躍へ政府方針 所得制限引上げなど検討 公明の提言反映

[2020-07-02]

行政 医療 教育 デジタル化集中投資 感染防止・経済両立を 疾病予防 司令塔 日本版CDC創設せよ 公明、骨太方針で首相に提言

[2020-07-01]

家賃支援 力強く 臨時交付金、自治体向け1兆円 給付金、7月中旬から申請

[2020-06-26]

交付金でさらに手厚く

[2020-06-26]

経済回復 総力挙げて 感染「第2波」万全の備えも 陸上イージス停止で山口代表

[2020-06-25]

沖縄戦終結75年 コロナ禍、平和発信を模索 きょう慰霊の日

[2020-06-23]

政治不信招き 甚だ遺憾 事実なら議員辞職に値 斉藤幹事長

[2020-06-19]

小池氏を実質的に応援 山口代表 都政の継続、積み重ねを

[2020-06-17]

暮らし守る支援に全力 コロナ禍と公明党の闘い 斉藤幹事長に聞く

[2020-06-14]

インフル同様の製法採用 ワクチン開発 課題訴え

[2020-06-10]

“ひとり親”に臨時給付 児童扶養手当の世帯などに5万円、追加支援も

[2020-06-04]

「6月は食育月間」正しい知識で健全な食生活を 公明 基本法の制定リード

[2020-06-02]

再配達の負担軽減を 宅配事業者と意見交換 都内で赤羽国交相

[2020-06-02]

治療薬・ワクチン 一刻も早く開発 社会・経済活動 拡大の弾みに

[2020-05-29]

緊急事態 全面解除 経済活動 段階的に再開

[2020-05-26]

“現場第一”今こそ徹して オンラインで全国県代表懇談会

[2020-05-24]

(新型コロナ)公明、2次補正で政府に提言 経済、生活の支援力強く 家賃補助に1兆円

[2020-05-23]

新型コロナ 党青年委が緊急提言 若者の声 政府に届ける

[2020-05-22]

家賃支援1兆円規模で 事業継続へ交付金拡充

[2020-05-21]

困窮学生に10万円 政府、緊急給付を閣議決定 非課税世帯は20万円

[2020-05-20]

新型コロナ そこが知りたい 治療薬の実用化

[2020-05-18]

東京五輪 成功へ全力 特措法改正案を了承 党推進本部

[2020-05-15]

新型コロナ 追加支援策を早急に 学生 10万円給付決断を

[2020-05-12]

ポイント解説 20年度補正予算 医療提供の強化と備品や機器の充実

[2020-05-11]

中小企業 家賃支援急げ 事業継続へ重層的に

[2020-05-09]

【一律10万円給付、私はこう見る】作家 佐藤優氏 人間主義の真価を発揮

[2020-05-06]

ポイント解説 20年度補正予算 特別定額給付金 全ての人に一律10万円

[2020-05-06]

必要な対応策を検討 高木美智代 党対策本部事務局長が談話

[2020-05-05]

新型コロナ 一目で分かる支援策

[2020-05-03]

新型コロナ 暮らしを守る

[2020-04-30]

新型コロナ そこが知りたい! 妊娠中で感染が不安

[2020-04-29]

中小企業 支援策 分かりやすく 事業者向けにLINE開設 新型コロナで経産省

[2020-04-27]

70歳就業法 来年度施行へ 多様な働き方を後押し

[2020-04-22]

10万円給付 実現急ぐ 暮らし激変、支援必要

[2020-04-20]

全国すべての人に10万円を給付

[2020-04-18]

10万円 一律給付 「緊急事態」全国展開受け 所得制限なし、補正予算編成へ

[2020-04-17]

新型コロナ 緊急事態宣言の影響踏まえ 1人10万円一律給付を 所得制限なし、実施早急に

[2020-04-16]

新型コロナ そこが知りたい! 中小企業編(下)

[2020-04-15]

新型コロナ そこが知りたい!中小企業編<上> 事業継続が難しい…

[2020-04-14]

新型コロナ 緊急事態宣言の影響見極め 必要な経済対策 追加

[2020-04-10]

国民の意識変化に期待 山口代表 与党の要望、対策に反映

[2020-04-08]

新型コロナ 医療崩壊防ぐ正念場 軽症者 ホテル活用

[2020-04-06]

公明、厚労省に提言 新型コロナ 医療崩壊防げ 遠隔診療 初診から 簡易検査の保険適用急務

[2020-04-04]

生活資金の特例貸付 上限額増、償還期限を延長 無利子で保証人不要(償還免除の場合も)

[2020-03-29]

1人10万円現金給付を 困っている人へ支援 迅速に

[2020-03-28]

新型コロナ 東京五輪の延期検討 IOC 4週間以内に結論

[2020-03-24]

新型コロナと公明党 現場の声から提言重ねる

[2020-03-17]

緊急指定 備え重要 新型コロナ 特措法対応で要請 小池知事に都議会公明党

[2020-03-14]

一斉休校 学習支援 万全期せ 新型肺炎の追加対策を提言 小池知事に都議会公明党

[2020-03-11]

新型肺炎 疑問に答えます! 党対策本部副本部長、医師 秋野公造 参院議員

[2020-03-08]

休校要請 保護者の負担軽く 生活資金補う制度活用も主張

[2020-03-05]

オリパラ準備進む バリアフリーの取り組み視察

[2020-03-02]

新型肺炎 中小企業に緊急融資 私立高無償化 通信制も幅広く

[2020-02-27]

新型肺炎 経済対策 提言へ

[2020-02-22]

デフリンピック(聴覚障がい者の五輪)東京で 党都本部支援委 25年大会招致へ初会合

[2020-02-21]

犯罪被害者に寄り添い 新年度から支援充実

[2020-02-20]

相談体制の強化必要 新型肺炎 拡大防止へ緊急要望

[2020-02-18]

生活のサポート態勢手厚く 党対策本部 クルーズ船巡り政府に要請

[2020-02-13]

フードバンクの支援強化 基本方針や予算措置求める

[2020-02-13]

新型肺炎 都が補正予算編成へ

[2020-02-08]

安心と活力届ける19年度補正予算 公明党の主張が反映

[2020-02-02]

新型肺炎 拡大防ぐ機敏な対応 中国と協力 強固に

[2020-01-29]

「子育て」充実で提言へ 住まい確保の支援でも

[2020-01-23]

私立高無償化、世帯年収910万円まで 東京都、公明リードで4月から拡大

[2020-01-22]

災害に強い国造りを 「阪神・淡路」経験と教訓生かす

[2020-01-17]

20年度予算案など公明党の成果(5) 経済の活力維持

[2020-01-16]

20年度予算案など公明党の成果(4) 「氷河期世代」支援 職場定着まで切れ目なく 3年間で総額650億円確保 自治体向け新交付金も

[2020-01-15]

未来担う若者にエール 公明 「成人の日」祝い街頭演説会

[2020-01-14]

20年度予算案など 公明党の成果(3) 高齢者 安全運転サポート車に補助 就労、社会参加の促進策を拡充

[2020-01-14]

20年度予算案など公明党の成果(2) 防災・減災・復興 国土強靱化さらに推進

[2020-01-13]

都本部賀詞交歓会で山口代表 日本の未来開く10年に

[2020-01-11]

20年度予算案など 公明党の成果(1) 教育・子育て “3つの無償化”本格実施

[2020-01-09]

国際社会の平和と安定へ役割果たす 五輪を協調の機会に

[2020-01-07]

公明、新春街頭演説会

[2020-01-01]

京都大学iPS細胞研究所所長 山中伸弥氏の講演(要旨)

[2019-12-26]

私立高無償化 年収910万円未満まで 多子世帯はさらに制限緩和を

[2019-12-20]

「人生100年」の安心築く 全世代型社会保障 公明、首相に中間提言

[2019-12-19]

ひとり親 公平な税制に 20年度与党大綱 寡婦控除 未婚も適用

[2019-12-17]

国立競技場が竣工 東京五輪・パラ 主会場 式典に安倍首相、赤羽国交相ら

[2019-12-16]

未婚ひとり親 負担軽減 与党税制改正大綱が決定

[2019-12-13]

ドクターヘリ導入検討 高倉議員の代表質問に都知事 多胎育児 訪問型のサービスを充実

[2019-12-11]

必要性など説明、丁寧に 自衛隊中東派遣 政府の検討状況を聴取

[2019-12-10]

iPS備蓄の支援継続 計画通り22年度まで/科技相が表明

[2019-12-07]

iPS備蓄 支援継続を 文科相「応援の姿勢変わらず」/公明が提言

[2019-12-06]

「記述式」導入 延期せよ 大学入学共通テスト巡り要請 文科相に斉藤幹事長と党部会

[2019-12-06]

被災地の農家 支えよう 東日本大震災 復興応援イベント視察

[2019-12-03]

公明党の最新動画「台風被害に挑む」 被災者に寄り添う姿を紹介

[2019-12-02]

「iPS」活用 国挙げて 国の継続的な支援訴え/党合同会議で山中所長

[2019-11-30]

安心を生活の隅々まで 国土強靱化 加速を 教育など未来への投資促せ

[2019-11-29]

「就職氷河期世代」を支援 年内に計画、経済対策にも

[2019-11-27]

「夜間保育所を増やして」 山口代表 運営者らから課題聴取 幼保無償化実態調査

[2019-11-27]

年末の資金繰り万全に 都議会公明党 中小企業支援で都に要望

[2019-11-26]

(きょう結党55年)党声明

[2019-11-17]

幼保実態調査 「類似施設も無償化に」 斉藤幹事長 運営者から課題を聴取

[2019-11-14]

義援金寄託

[2019-11-13]

ハンセン病 家族補償法案を可決

[2019-11-08]

ひとり親への児童扶養手当 年6回支給に細分化

[2019-11-07]

未婚ひとり親に特別給付 今年度の臨時措置 1万7500円 来年1月に

[2019-11-04]

首里城火災 公明、早期再建へ緊急要請

[2019-11-01]

「被災者第一」で支援きめ細かく 住まい、生業など75項目

[2019-10-26]

ハンセン病家族救済 判決上回る補償 最大180万円、対象広く

[2019-10-25]

現場に駆け付け要望聴く

[2019-10-21]

台風で崩落 都道の復旧急げ 都議会公明党が現場を調査

[2019-10-17]

多摩川など氾濫河川復旧急げ/住民の生活再建支援を要請/都議会公明党が小池知事に

[2019-10-14]

軽減税率 定着に万全期す 対応レジで円滑運用

[2019-10-07]

自公連立20年 公明の存在 内外に安心 国民目線から政策実現し信頼

[2019-10-04]

乳がん対策の拡充促進/ピンクリボン街頭開く/都内で党女性委

[2019-10-01]

都議会公明党緊急要望

[2019-09-25]

中小企業 力強く支援 第三者への承継推進

[2019-09-20]

都議会公明党、台風被害の復旧で都知事に要望

[2019-09-17]

軽減税率ここを教えて 家計への影響は? 負担は前回の4分の1

[2019-09-14]

医療的ケア児 付き添い不要に オリパラ観戦、保育園児にも

[2019-09-10]

子どもの権利条約学ぶ 国連委委員講師に議員研修会 党東京都本部女性局

[2019-09-05]

SNSで発信力磨こう 公明の信頼拡大に有効 軽減税率 対応レジ導入後押しを

[2019-08-29]

友好の“金の橋”は永遠 周元首相と池田名誉会長の会見描いた日本画 周恩来鄧穎超記念館で除幕式

[2019-08-23]

新時代の平和築く力に 各地で終戦記念日街頭演説会

[2019-08-16]

子どもの引率 安全に オリパラ観戦で知事に求める 都議会公明党

[2019-08-08]

風しん 拡大防止へ 公明訴え「無料券(抗体検査と予防接種)」送付

[2019-08-05]

プレミアム商品券 一部申請始まる 5000円お得に買い物

[2019-08-01]

五輪へ練習環境を拡充 太田議長、岡本氏ら

[2019-07-27]

第25回 参院選の結果分析

[2019-07-24]

発達障がいの就学・就労支援さらに 全自者協で高木さん

[2019-07-22]

7選挙区 全員当選

[2019-07-22]

第25回参院選 参院公明、最多28議席に 7選挙区完勝、比例7 与党71議席 改選過半数を獲得

[2019-07-22]

(人生丸ごと応援)公明党実績図鑑

[2019-07-14]

公明党は実績で勝負! 高齢者編

[2019-07-12]

公明の強みは政策実現力 参院選比例区 政見放送

[2019-07-11]

連立政権で経済再生 就業者は384万人増える 2%賃上げ続き、中小企業にも

[2019-07-10]

「小さな声を、聴く力。」 公明党の参院選政策集から

[2019-07-06]

公明の力に信頼と希望 小さな声 断じて実現

[2019-07-04]

日中友好の絆を太く 山口代表 孔・駐日中国大使と語らう

[2019-07-03]

政治の安定 公明必要 国民の声生かす役割に信頼

[2019-07-02]

身を切る改革の先頭に 公明が参院選重点政策

[2019-06-30]

2019年6月20日 連立20年 公明が前進させた社会保障(5) 子育て 子ども医療費 全自治体で助成 出産一時金42万円に 妊婦健診の公費負担 14回

[2019-06-20]

参院歳費 自主返納法が成立 定数増の国民負担回避 参院公明は全議員で対応

[2019-06-19]

食品ロス削減を推進する公明党 法成立をリード フードバンクの活動支援も

[2019-06-14]

虐待防止へ罰則強化 改正動物愛護管理法が成立 マイクロチップ装着義務付けも

[2019-06-13]

日本とベトナム 友好さらに 山口代表 文化交流イベントに出席

[2019-06-09]

参院選勝利へ語ろう!

[2019-06-08]

ワクチンを途上国へ 山口代表 国際組織理事長と懇談

[2019-06-07]

公明、東京ドームで「フォーラム」 参院選勝利へ総立ち

[2019-06-06]

市役所産の蜂蜜が大人気 6年目“地域の顔”となる事業に定着 東京・清瀬市

[2019-06-04]

参院選 断じて大勝利を! 山口なつお代表に聞く

[2019-06-02]

認知症の人・家族に希望と安心を 公明、政府の新大綱に向け提言

[2019-05-30]

食品ロス削減法成立に喜びの声 公明党の存在が大きい

[2019-05-27]

(次期衆院選・東京12区予定候補)岡本氏の公認を決定/中央幹事会

[2019-05-24]

東京 足立区議選スタート 26日(日)投票 有力者乱立の大激戦

[2019-05-21]

いよいよ始まる 教育無償化 公明の長年の主張実る

[2019-05-19]

食品ロス削減法案 衆院通過 「国民運動」強力に推進 方針や計画を策定し啓発 公明が法案作成、全会一致で可決

[2019-05-17]

参院選 選挙区予定候補 勝利へ訴える! 東京選挙区 定数6 山口なつお 現

[2019-05-16]

幼保無償化 10月開始 300万人対象 3~5歳児は全員 大学・専門、来年4月から

[2019-05-11]

最近の公明党の実績から 生活の安心確保

[2019-05-06]

人権、平和断じて守る 「防災・減災」政治の柱に 公明が憲法記念日の街頭演説会

[2019-05-03]

東京 足立区議選 緊迫 公明13氏、断じて全員当選を

[2019-04-26]

第19回統一地方選後半戦 市区町村議選の結果分析/1222人全員当選/35議会で過去最高票

[2019-04-24]

(統一地方選)後半戦で市区町村1222人全員当選/市議選7連続「第1党」、区議選「第2党」を死守

[2019-04-23]

地域防災 公明が担う 山口代表 東京・多摩市の必勝を

[2019-04-17]

東京緊迫激戦制する猛攻を

[2019-04-17]

公明勝利で地域に安心 一般市・東京区議選スタート 21日(日)投票

[2019-04-16]

激戦突破へ一致結束 一般市・東京区議選きょう告示 町村議選は16日(火)告示 21日(日)投票

[2019-04-14]

語れる公明党の実績 成立した新年度予算、税制改正から

[2019-04-08]

電話、ラインで語れる公明党の青年実績

[2019-04-04]

多様な個性輝く時代に 山口代表 国民への広い浸透を期待

[2019-04-02]

道府県・政令市議選 きょう告示 公明340候補 全員当選 必ず

[2019-03-29]

ヘイトスピーチ “選挙運動”でも許すな

[2019-03-27]

公明党の地方議員は実現力が違う

[2019-03-24]

国民年金 出産前後の保険料免除/4カ月分、年20万人対象/公明推進 4月から

[2019-03-16]

小さな声を、聴く力。 統一選、参院選へ 新イメージポスター

[2019-03-15]

被災地を支え続ける 公明 日赤に第12次の義援金寄託

[2019-03-07]

告示迫る 東京・台東区

[2019-03-06]

対話の春到来!公明党がいる安心

[2019-03-03]

あの人に語りたい公明党の実績=中

[2019-02-28]

あの人に語りたい公明党の実績=上

[2019-02-27]

公明党が推進のマーク

[2019-02-22]

虐待から子ども守る 公明が緊急提言 体罰一掃へ法整備を

[2019-02-20]

公明推進 車いすでも快適に移動 東京都が条例案を発表

[2019-02-14]

教室冷房電気代も支援 衆院予算委で石田政調会長、古屋副代表

[2019-02-09]

命と暮らし守る予算 18年度2次補正が成立 中小企業、風疹対策 防災・減災など2.7兆円

[2019-02-08]

追加給付 一刻も早く 情報提供さらに工夫を

[2019-02-05]

車いすでも利用しやすく 宿泊施設 バリアフリー化へ要望 都議会公明党が小池知事に

[2019-02-05]

人と地域を生かす社会へ 統一選重点政策を発表

[2019-02-04]

統一地方選全国遊説 山口代表の第一声(要旨) 教育無償化 公明がリード 防災・減災 体育館にもエアコンを 地方議員 身近な声 政策に反映

[2019-02-04]

全国県代表協議会 山口代表あいさつ=全文

[2019-02-03]

県代表協議会 全国県代表協で総決起 統一選全員当選断じて 連続勝利へ大波を

[2019-02-03]

弾劾裁判所の施設を訪れ、意見交換 党公会計委員会

[2019-02-01]

中小企業 負担軽減進む 軽減税率対策を拡充

[2019-01-31]

UR家賃減 退去まで継続 高齢者向け優良賃貸住宅 20年2月以降も補助 公明 支援策を推進

[2019-01-28]

SNS相談窓口の普及をさらに 浮島副大臣

[2019-01-27]

2月3日から全国遊説 統一地方選 全員当選めざす

[2019-01-23]

党女性委 2019年の活動方針 統一選、参院選勝利へ

[2019-01-22]

若者活躍の社会を構築 公明、「成人の日」祝い街頭活動

[2019-01-15]

東京が拡大の突破口を 政治決戦勝利し政権を安定/都本部賀詞交歓会で山口代表ら

[2019-01-12]

公明がいて政権は安定 軽減税率で安心広げる

[2019-01-07]

政治決戦 勝利へ先駆 ネットワークの力 強く 安定政権こそ政策実行の基盤

[2019-01-05]

(公明、活発に新春街頭演説会を開催)生活者の声 政策で実現/統一選、参院選 必ず勝つ/東京

[2019-01-04]

「岩盤に穴あけた公明」 未婚ひとり親の税負担減で評価の声

[2018-12-27]

風疹の感染拡大防げ 党女性委が勉強会

[2018-12-25]

防犯カメラ設置 都に署名簿提出

[2018-12-19]

防犯カメラ 設置補助 継続へ

[2018-12-13]

臨時国会閉幕 復旧加速、学校安全に 教訓生かし「防災」進める/公明が両院議員総会

[2018-12-11]

若者の声を政治に反映させる 「VOICE ACTION2019」始動

[2018-12-09]

妊婦加算 運用に問題 党部会 厚労省へ見直し要求

[2018-12-07]

妊婦加算 見直すべき 診療報酬のあり方、党内で議論

[2018-12-06]

改正案が参院委で可決 水道事業の基盤強化へ

[2018-12-05]

冷暖房を学校体育館へ(東京)

[2018-11-28]

政治の安定 公明が貢献 生命、生活守る政策に

[2018-11-27]

目標達成へ 結束し挑戦 公明新聞拡大 12月の集中期間で

[2018-11-20]

核廃絶への取り組みさらに 高木(美)さんら

[2018-11-19]

学校体育館へ 冷暖房設置急ぐ 都議会公明党の主張が反映

[2018-11-17]

冷暖房、来夏設置めざし 学校体育館 関連工事への補助訴え

[2018-11-15]

海外で定着 軽減税率 恒久的に逆進性緩和

[2018-11-15]

軽減税率 ここがポイント 外国の導入状況は?

[2018-11-14]

働き方改革推進で協力/連合東京の要請受ける/山口代表ら

[2018-11-10]

消費税対策 幅広く検討 需要変動の緩和 政府に提言へ

[2018-11-09]

2018年度補正予算 復旧復興を加速(上)

[2018-11-09]

学校のエアコン設置については、27年前に東京から始まった

[2018-11-05]

全世代対象の社会保障築く 教育充実し格差是正

[2018-11-05]

国・地方連携で虐待防ぐ オレンジリボン街頭 切れ目ない育児支援訴え

[2018-10-30]

都市農地 貸しやすく 新法施行 マッチングが重要に 公明推進 貸借でも相続税を猶予

[2018-10-29]

消費税率10%と軽減税率 実施まで1年 京都女子大学 橘木俊詔客員教授に聞く

[2018-10-27]

介護人材の確保へ処遇改善を具体化 東京都社協の会合で高木さん

[2018-10-17]

公明は政策の推進役 山口代表、連立政権での役割強調 党東京都本部が議員総会

[2018-10-11]

山口代表 スー・チー国家顧問と会談 ミャンマー 民主化さらに 平和構築、経済発展へ協力強化

[2018-10-10]

「衆望」担い“新時代”開く 党大会受け 山口代表にインタビュー

[2018-10-07]

救援金を日赤へ寄託 山口代表、公使にお見舞い インドネシア地震

[2018-10-05]

幼児教育無償化 準備を万全に 政府に党推進本部 自治体への支援要請

[2018-10-05]

新任党幹部に聞く 高木陽介・国会対策委員長 合意形成へ熟議尽くす

[2018-10-03]

“新時代”切り開く 公明、党大会で結束し出発 統一選、参院選断じて勝つ

[2018-10-01]

消費者の権利伸張に努める 主婦連会合で山口代表

[2018-09-27]

災害復旧加速へ総力 井上幹事長 道、経済界から要望受ける

[2018-09-19]

ライフライン 早期復旧に全力 安平町の避難所へ急行

[2018-09-07]

海外留学を疑似体験/TOKYO GLOBAL GATEWAY きょうオープン/東京都

[2018-09-06]

公明が思いを受け止めてくれて……念願の点字ブロック/視覚障がい者「本当に助かる」/東京・中野区

[2018-09-05]

安全・安心な豊洲市場へ 開場前に追加対策工事を確認

[2018-09-05]

現場発の政策立案へ 東京・山梨「出前政調」 子育て、介護などで議論

[2018-08-29]

日中首脳往来を促進 訪中前に首相と会談 山口代表

[2018-08-25]

経済振興、基地負担軽減など 沖縄発展の基盤強化 県知事選 佐喜真氏勝利に総力

[2018-08-24]

パラアートの魅力発信 障がい者の個性生きる美術展 公明都議が視察

[2018-08-23]

地域密着の公明に信頼 訪問対話で実現力 磨く 東京夏季研で山口代表

[2018-08-22]

「ひとり親」支援が前進 児童扶養手当、公明推進で充実

[2018-08-14]

山口代表、グテレス国連事務総長と会談 核軍縮の流れを加速 被爆国・日本が対話の推進役に

[2018-08-12]

東京五輪の成功めざし 小池知事 山口代表、都本部に要請

[2018-08-04]

語れる公明党 この話題

[2018-07-29]

“3つの無償化”実現へ 公明、教育負担軽減をリード

[2018-07-24]

受動喫煙防止 強化訴え 山口代表 党挙げて健康と命守る

[2018-07-20]

断水23万戸超 続く酷暑 公明、岡山・真備町の被災現場へ 西日本豪雨

[2018-07-13]

全国県代表協議会 山口代表あいさつ(全文)

[2018-07-08]

小笠原諸島返還50周年 石井国交相 特措法延長をめざす

[2018-07-02]

ブロック塀改修 補助拡大すべき 都議会公明党が知事に要請

[2018-06-27]

被災者支援 総力結集を 大阪北部地震で緊急要請

[2018-06-21]

学校の安全対策を強化 通学路 総点検万全に

[2018-06-20]

拉致解決へ道開け 日朝対話 実現に努力を

[2018-06-14]

「100万人運動」総仕上げへ 草の根民主主義に誇り

[2018-06-03]

経済と財政の両立へ 公明、「骨太方針」で首相に提言 未来開く教育無償化 消費税率上げ影響緩和万全に

[2018-05-29]

筋萎縮症 臨床研究続けて/高木副大臣に沖縄の患者団体訴え

[2018-05-25]

未来担う若者を支援 教育費負担 軽減さらに

[2018-05-25]

所有者不明土地の解決へ登記促せ/高木氏

[2018-05-19]

東京都本部第2回介護・医療勉強会開催

[2018-05-15]

今国会で審議の重要法案

[2018-05-13]

人権、平和を守り抜く 憲法街頭 山口那津男代表

[2018-05-03]

重要な一歩 踏み出す 山口代表 北の行動見届ける

[2018-04-28]

SNS活用し支援進める

[2018-04-24]

介護サービスの充実へ/4/14(土) 介護医療勉強会を開催

[2018-04-16]

日中経済対話 実現を

[2018-04-12]

生業、街の再生へ課題聞く 党復興加速化本部 岩手の4市2町を調査

[2018-03-27]

食品ロス削減 「国民運動」に

[2018-03-16]

バリアフリー先進都市へ 東京パラリンピック 契機に 党都女性局講演会

[2018-02-26]

労務単価 2.8%引き上げ

[2018-02-20]

都市農業の振興に全力 生産緑地 貸借しやすく 新法で相続税猶予も拡充を

[2018-02-06]

山口代表、井上幹事長の代表質問から 活力ある日本の未来開く

[2018-01-28]

平昌五輪 成功へ協力

[2018-01-24]

子ども医療費助成 未就学児分の“罰則”廃止

[2018-01-12]

平和、福祉を守り抜く 公明、新春街頭演説会 東京

[2018-01-04]

2018 新春抱負 「公明らしさ」磨く1年に 井上義久 幹事長

[2018-01-01]

生活保護の見直し 桝屋敬悟・党厚労部会長に聞く

[2017-12-27]

一人の声から政策実現 東京・日野市

[2017-12-17]

増税なし「850万円」まで

[2017-12-13]

20年度までに私立高無償化

[2017-12-09]

山口代表 習国家主席と会談

[2017-12-02]

党訪中団 北京へ出発

[2017-12-01]

強靱な党へ機関紙拡大/公明党東京都本部機関推進委員会を開催

[2017-11-27]

山口代表 文大統領と会談

[2017-11-25]

都市農業の振興めざす 石井農園を視察する谷合農水副大臣と矢倉氏ら

[2017-11-15]

強靱な党 構築へ前進 統一地方選、参院選をめざし、決意を新たに出発した全国県代表協議会

[2017-11-11]

進む66歳以上の雇用 公明提案の助成金が効果

[2017-11-06]

公約実現へ果敢に闘う 特別国会召集 公明が両院議員総会

[2017-11-02]

公明29議席 政権に信任

[2017-10-24]

全国どこでも「比例区は公明党」

[2017-10-21]

共産圧倒する猛攻を

[2017-10-18]

現状は2。票もぎとる猛攻必要

[2017-10-17]

山口代表の公示第一声(要旨)

[2017-10-11]

党アピール

[2017-10-10]

社会保障 「全世代型」に 山口代表

[2017-10-07]

公明党の重点政策 少子高齢化への具体策に説得力

[2017-10-06]

公明 多様な民意を政策に

[2017-10-01]

衆院選 自公結束し勝利 山口代表、安倍首相と街頭演説

[2017-09-29]

衆院解散 総選挙へ

[2017-09-29]

教育費軽減を前へ 公明勝利で具体化進む

[2017-09-28]

教育の無償化進める 新イメージポスターを発表

[2017-09-27]

衆院選比例区に27氏

[2017-09-27]

安定の自公で経済再生

[2017-09-25]

政策・実績 訴える3つのポイント

[2017-09-24]

給食無償化 初の全国調査

[2017-09-20]

「成年後見」の利用促進へ 地域連携ネット構築めざす

[2017-09-18]

全国の自治体に広がる 就学援助 ランドセル代などの入学前支給 国の「要綱」改正を契機に 公明が提案

[2017-09-14]

履行の実効性が重要 山口代表 全会一致、迅速さを評価

[2017-09-13]

対北制裁 各国と連携 国連決議採択へ尽力

[2017-09-12]

島の観光資源生かす 富賀浜園地を視察する竹谷委員長

[2017-09-11]

バリアフリー化を促進

[2017-09-08]

全国で“適切な医療”提供 公明訴え難病、アレルギー疾患 肝がん患者の負担軽減も

[2017-09-07]

対北朝鮮 制裁強化を 参院外防委、質問する遠山氏,石川氏

[2017-09-06]

防災に女性視点生かす 東京・新宿区

[2017-09-01]

島しょ部の課題に全力 党伊豆・小笠原諸島振興活性化対策委員会

[2017-09-01]

豊洲市場の風評 払拭せよ 都議会臨時会で野上議員

[2017-08-31]

築地再開発 財政面精査せよ

[2017-08-27]

脊髄性筋萎縮症(SMA) 初の治療薬に保険適用

[2017-08-27]

9月中旬にロシア訪問 山口代表が発表

[2017-08-25]

実績語り信頼拡大 東京・山梨県本部合同の夏季議員研修会

[2017-08-23]

現場発で政策実現 全国都道府県政策局長会

[2017-08-22]

核兵器禁止条約

[2017-08-20]

世界平和へ貢献さらに

[2017-08-15]

平和の理念 世界に発信

[2017-08-10]

日中の安定的発展へ

[2017-08-10]

自公結束し経済再生

[2017-08-08]

公明党から3副大臣

[2017-08-08]

核なき世界へ橋渡しを

[2017-08-07]

「ゆるキャラグランプリ」スタート

[2017-08-02]

国民に迷惑掛け けじめ

[2017-07-29]

8月1日から年金の資格期間短縮

[2017-07-27]

私立高 授業料の実質無償化/今月31日までに申請を/東京都

[2017-07-25]

ギャンブル等依存症対策法案

[2017-07-24]

中小企業資金繰りを支援

[2017-07-17]

公明党全国県代表協議会

[2017-07-13]

現場第一で「東京改革」初当選の4氏 公約実現へダッシュ!

[2017-07-12]

都議選 真心の支援に感謝

[2017-07-06]

公明党演説会の変更のお知らせ

[2017-07-05]

都議会議員選挙 公明党21選挙区23名 全員当選を果たす

[2017-07-03]

あと2日 “壁”破る大攻勢を

[2017-06-30]

あと2日 “壁”破る大攻勢を

[2017-06-30]

大逆転へ最後の猛攻を

[2017-06-29]

共産、山口代表の発言スリ替え

[2017-06-27]

東京決戦 断固勝つ

[2017-06-24]

都議選 きょう告示

[2017-06-23]

いまだ圏外 重大局面に

[2017-06-21]

残り1へ共産と激突

[2017-06-20]

民進、共産と争うも埋没

[2017-06-15]

残り1共産と競り合う

[2017-06-14]

共産先行、重大局面に

[2017-06-13]

東京完勝へ大攻勢を

[2017-06-11]

このままでは危ない

[2017-06-08]

語りたくなる都議会公明党の実績

[2017-06-06]

都議選勝利へ 対話に役立つQ&A

[2017-06-05]

アレルギー疾患 対策強化で東京が先駆

[2017-06-05]

都議会公明党 ネットワークで地域に〝希望〟

[2017-05-29]

公明が東京大改革の中軸

[2017-05-28]

空き家の活用を推進

[2017-05-23]

おいしくなった東京の水道水

[2017-05-22]

有害物質は抑制可能

[2017-05-19]

最寄り駅にホームドアを

[2017-05-17]

都外在住 生徒も対象に

[2017-05-16]

公明の底力示す都議選

[2017-05-15]

2017東京都議選に臨む重点政策

[2017-05-12]

相互推薦予定候補を発表

[2017-05-12]

都議会公明党 ネットワークで地域に〝希望〟

[2017-05-11]

党幹部「都政、前に進める公明」強調

[2017-05-10]

都民の利益 第一に

[2017-05-05]

東京大改革共に進める

[2017-05-05]

都議選予定候補 大型連休中の街頭演説

[2017-05-02]

街じゅういっぱい 都議会公明党の実績2017

[2017-04-26]

語りたくなる都議会公明党の実績

[2017-04-24]

東京から新政策を発信

[2017-04-21]

難病・がん患者 就労後押し

[2017-04-19]

東京改革 公明がリード

[2017-04-17]

二輪駐車場の整備促進

[2017-04-13]

都議会公明党 ネットワークで地域に〝希望〟

[2017-04-13]

公明が都政改革けん引

[2017-04-12]

語りたくなる都議会公明党の実績

[2017-04-11]

都議選勝利へ全国一丸

[2017-04-08]

豊洲移転問題の見通し

[2017-04-03]

東京都議選 告示(6月23日)まで3カ月

[2017-03-23]

都民とともに「東京改革」

[2017-03-19]

若者の声で東京改革「ボイス・アクション」

[2017-03-18]

女性防災リーダー育成を

[2017-03-16]

豊洲地下水調査 市場局の対応 無責任

[2017-03-15]

都議選候補を相互推薦

[2017-03-13]

用地取得で“裏取引”か

[2017-03-12]

女性の視点で命を守る 党都本部女性局のフォーラム

[2017-02-27]

若者の声を都政へ 東京ボイス・アクション

[2017-02-12]

石原氏ら参考人招致へ/都議会豊洲特委で決定 公明が理事会で提案

[2017-02-08]

若者の声を都政へ 東京ボイス・アクション2

[2017-02-02]

東京改革へ都予算案

[2017-01-26]

公明党新春街頭演説会

[2017-01-02]

2017 東京都議選に挑む公明予定候補23氏

[2017-01-01]

安全・安心の中学校給食に/高性能設備で衛生管理/異物混入問題後 公明が改善を一貫リード/中島都議、市議がセンター視察/東京・狛江市

[2016-12-05]

新しい東京へ!闘う公明党 『都議会公明党 3つの挑戦』

[2016-11-26]

私立高授業料 無償化せよ/入学貸付の5万円増も知事に提言/都議会公明党

[2016-11-08]

都議選23氏 完勝へ

[2016-10-25]

2017東京都議会議員選挙第3次公認

[2016-10-14]

2017年都議会議員選挙 2次公認

[2016-10-07]

来年の東京都議選に16氏第1次公認

[2016-10-01]

食の安全まず確保を/豊洲問題で主張/BS番組で都議会公明党の東村幹事長

[2016-09-30]

豊洲問題 議会で審議を

[2016-09-29]

都調査で基準超の有害物質/都議会公明が見解

[2016-09-29]

豊洲問題を徹底究明

[2016-09-27]

豊洲市場 新たに1棟で水たまり

[2016-09-24]

豊洲市場問題究明急げ

[2016-09-22]

都議会公明が採取の水 シアン化合物を検出

[2016-09-21]

豊洲市場盛り土問題「都は説明責任果たせ」

[2016-09-15]

「安全性への信頼損なう」/都議会公明党 豊洲市場問題で対策PT

[2016-09-13]

終戦記念日街頭演説会

[2016-08-15]

持続的成長と「総活躍」へ

[2016-08-03]

最低賃金 24円引き上げ

[2016-07-28]

政策実現の誓い新たに

[2016-07-21]

公明、7選挙区完勝、比例区でも7議席を獲得

[2016-07-11]

扇動的な共産の本質露わ 「人殺す予算」 藤野氏が辞任

[2016-06-30]

防衛費は「人を殺す予算」/共産党の政策委員長が問題発言/与野党が撤回要求

[2016-06-27]

政治の安定 公明が担う

[2016-06-21]

参院選断じて勝つ! 山口那津男代表に聞く

[2016-06-19]

通常国会閉幕 公明が両院議員総会

[2016-06-02]

パシオンTOKYO視察 竹谷さんら

[2016-05-31]

余った食品の活用へ

[2016-05-30]

「食品ロス」ゼロ進めよ/首相 削減目標の設定検討/フードバンク支援も提案/財政の「見える化」さらに/参院決算委で竹谷さん

[2016-05-24]

「食品ロス」ゼロめざす/竹谷さんら党PTが政府に提言/国民運動広げる法整備/飲食店や家庭など 食べ残し削減の取り組み推進/調査活動通じて、現場の声反映

[2016-05-19]

人権、生命を守り抜く/防災・減災対策 強力に/山口代表らが強調 核廃絶へ取り組み加速/公明が憲法記念日街頭

[2016-05-03]

憲法3原理に基づき、「人間の復興」「核のない世界」進める/公明党が憲法記念日アピール

[2016-05-03]

「希望社会」断じて/ 山口代表兵庫、大阪で街頭演説

[2016-05-01]

被災者支援に役立てて/公明が日赤に真心の義援金を寄託

[2016-04-28]

被災者に真心の支援を/熊本地震 街頭募金に協力/山口代表を先頭に

[2016-04-25]

公明、被災者支援に総力/熊本地震 安心の生活一日も早く/ネットワークを生かし現場の声受け政府に要請

[2016-04-24]

被災者の安心 一日も早く/熊本地震/支援物資の分配 適切に/安倍首相に山口代表が要請

[2016-04-23]

避難生活 全力で支える/健康不安、きめ細かく対応/熊本地震 井上幹事長が熊本市、益城町へ

[2016-04-22]

必要なら予備費活用も/記者会見で山口代表 公明が義援金口座を開設

[2016-04-20]

デフレ脱却 やり遂げる/太田議長と竹谷さん 政経懇話会で訴え

[2016-04-12]

フードバンクで弱者支援/食品ロス削減にも効果/党PTが都内で視察

[2016-04-04]

「首都大の学費値上げない」「赤旗」記事を明確に否定

[2016-03-24]

駆ける!/参院選 選挙区予定候補/東京選挙区 定数6/竹谷とし子

[2016-03-15]

なぜ減らない 食品ロス

[2016-03-03]

女性の一生 公明が応援/古屋副代表、竹谷さんら家庭の「食品ロス」減らす/国際デー、健康週間で街頭演説

[2016-03-01]

「食品ロス」削減に挑戦/竹谷さんらが講演 党都女性局がフェスタ

[2016-02-29]

個別事業「見える化」前進/竹谷さんの推進を受け政府/フルコスト(人件費、物品費など)初開示

[2016-02-24]

若者の声を政策に/VOICE ACTION(ボイス アクション)/雇用、子育てなど充実へ/竹谷(東京

[2016-02-07]

現場から始まる/動き、語る参院選予定候補/“支え合う温かな社会”めざす/東京選挙区 定数6/竹谷とし子 現

[2016-01-01]

2016年 参院選に挑む党予定候補/選挙区/東京選挙区 定数6/竹谷とし子 現

[2015-11-11]

安倍改造内閣が発足/初入閣9人 公明から石井国交相

[2015-10-08]

参院選めざし党勢拡大/都本部が総支部女性部長会

[2015-10-02]

日本の平和、国民生活で成果/通常国会閉幕

[2015-09-25]

外交努力促し戦争防ぐ/日米連携し抑止力強化/平和安全法制 自衛隊のリスク回避も/東京、山梨の合同議員研で山口代表

[2015-08-31]

防災に女性の視点反映/党女性委が街頭演説会 ドクターヘリ配備を推進

[2015-08-31]

力結集し五輪成功へ/政経懇話会で山口代表

[2015-08-27]

終戦記念日街頭演説会

[2015-08-15]

東京都より公明党東京都本部へ提案要求

[2015-07-08]

「男女共同参画週間」/女性の力で社会変える/古屋副代表ら街頭演説

[2015-06-23]

党女性委員会が街頭演説会/男女共同参画週間

[2015-06-22]

18歳選挙権 世界のすう勢/山口代表 党青年委の街頭演説で訴え

[2015-06-19]

公明が成長戦略を提言

[2015-06-04]

5/10足立区議会議員選挙が告示

[2015-05-10]

高木陽介 憲法記念街頭20150501

[2015-05-01]

高木美智代 憲法記念街頭20150501

[2015-05-01]

竹谷とし子 憲法記念街頭20150501

[2015-05-01]

平和、人権の理念を追求/公明が憲法記念日街頭演説/戦後70年核廃絶へ大きな一歩を/「人間の安全保障」で世界が協力

[2015-05-01]

平和、人権の理念を追求/公明が憲法記念日街頭演説

[2015-05-01]

統一選開票スタート

[2015-04-26]

都に鐘ヶ淵駅の早期立体化求める/東京・墨田区

[2015-04-07]

公明新聞購読推進/昭島総支部「1%」達成

[2015-04-01]

地域防災力をアップ/フェスティバルを開催/タブノキの植樹式も/東京・荒川区

[2015-04-01]

基地跡地を現地調査/高木(美)さんの質問受け政府が対応を表明/東京・府中市

[2015-03-27]

2015統一地方選 「人が生きる、地方創生。」

[2015-03-26]

新小岩駅/ホームドア設置へ/JR東日本が発表 公明、連携プレーで強力推進/山口代表視察

[2015-03-25]

多摩都市モノレール延伸求める/東京・町田市長が太田国交相に

[2015-03-24]

自動券売機の多言語表記を/都議会予算特委で谷村議員

[2015-03-24]

性暴力の実態に即した法制度を/集会で高木(美)さん

[2015-03-20]

東京パラリンピック 競技団体支援せよ/都予算特委で遠藤、加藤議員/広告付きバス停の設置拡大

[2015-03-17]

病児保育の質を高く/都予算特委で橘、中山議員/手形スタンプアートなど障がい者の活動後押し

[2015-03-14]

認知症戦略世界モデルに/訪問診療の普及が必要/地域で暮らせる体制づくりへ/基本法制定の提案も/衆院予算委で古屋副代表

[2015-03-13]

若者の政治参加拡大/「18歳選挙権」法案提出/与野党6党 公明の長年の主張 実現へ/今国会成立で来夏の参院選から適用

[2015-03-06]

「スポーツ庁」10月設置へ/東京五輪にも備え 健康増進、選手強化を推進/公明が一貫して主張

[2015-03-05]

子育て給付金/公明の主張で存続決定/臨時福祉給付金とダブル受給も/15年度分 それぞれ申請必要

[2015-03-04]

党青年委イメージキャラ「コメ助」グッズを発売/きょうから党本部やネットで

[2015-03-02]

認知症サポーター養成講座を開催/都女性局

[2015-02-28]

文化芸術 障がい者支援促せ/都議会で小林議員 若年性認知症対策も

[2015-02-27]

ピロリ除菌前の内視鏡検査/保険適用後1年で1万件超/胃がんを早期発見・治療/北大・浅香特任教授「公明の取り組み大きい」

[2015-02-26]

都市交流の“礎”築け/留学生受け入れへ「基金」活用 非正規雇用対策も/都議会で中島議員

[2015-02-25]

公明、現場の声聞き施策へ/「住民の不安なくして」廃虚や野生動物のすみかに/高木さんら 基地跡地の実態を視察/東京・府中市

[2015-02-21]

若者の声公明が届ける/「普通選挙の日」で党青年委が記念街頭/雇用支援へ新法必要/統一選勝利の先頭に立つ

[2015-02-21]

全国県代表協議会 山口代表のあいさつ(要旨)

[2015-02-08]

奨学金 全て無利子に/プレミアム商品券 消費喚起に効果あり/中小企業の資金繰り支援/延滞金利(日本公庫)下げよ/衆院予算委で岡本氏

[2015-02-05]

環状道路の早期完成へ予算措置を/党都本部に関係協議会ら

[2015-01-30]

地方創生で潜在力引き出す/北海道の懇話会で山口代表 ネットワークの力生かし

[2015-01-23]

統一選の全員当選へ/公明党 選対本部が看板掛け

[2015-01-22]

東京一丸で統一選勝利へ/都本部賀詞交歓会で山口代表 地域密着の政治貫く

[2015-01-09]

2015年 新春街頭演説会

[2015-01-02]

2015年 新春街頭での山口代表の挨拶

[2015-01-02]

2015年 新春街頭での太田昭宏の挨拶

[2015-01-02]

2015年 新春街頭での高木陽介の挨拶

[2015-01-02]

2015年 新春街頭での高木美智代の挨拶

[2015-01-02]

公明党東京都本部議員総会を開催

[2014-12-22]

東京12区・比例区2議席 当確

[2014-12-14]

比例区東京ブロック 高木陽介 最後の訴え

[2014-12-13]

比例区東京ブロック 高木美智代 最後の訴え

[2014-12-13]

比例区打上げ遊説 山口代表 最後の訴え

[2014-12-13]

公明党チャンネルで打上げ遊説中継

[2014-12-13]

東武東上線・常盤台駅北口で街頭演説会

[2014-12-13]

都営三田線・西台駅前で街頭演説会

[2014-12-13]

光が丘駅前で街頭演説会

[2014-12-13]

練馬駅北口で街頭演説会

[2014-12-13]

東京メトロ西葛西駅南口で街頭演説会

[2014-12-12]

都営新宿線・船堀駅南口で街頭演説会

[2014-12-12]

JR新小岩駅南口

[2014-12-12]

JR亀有駅南口で街頭演説会

[2014-12-12]

東武鉄道竹ノ塚駅東口で街頭演説会

[2014-12-12]

12/13(土)比例区東京都選挙区・街頭演説会の予定

[2014-12-12]

北千住駅西口で街頭演説会

[2014-12-12]

12/12(水)比例区東京都選挙区・街頭演説会の予定

[2014-12-12]

JR錦糸町駅北口で街頭演説会

[2014-12-11]

イトーヨーカドー曳舟店前で街頭演説会

[2014-12-11]

上野駅中央口前で街頭演説会

[2014-12-11]

雷門前で街頭演説会

[2014-12-11]

JR日暮里駅前で街頭演説会

[2014-12-11]

東京メトロ町屋駅前で街頭演説会

[2014-12-11]

12/11(木)比例区東京都選挙区・街頭演説会の予定

[2014-12-11]

勝どき駅・サンスクエア前で街頭演説会

[2014-12-10]

中央区・文教堂書店人形町店前で街頭演説会

[2014-12-10]

江東区・木場公園前で街頭演説会

[2014-12-10]

江東区・アリオ北砂前で街頭演説会

[2014-12-10]

12/10(水)比例区東京都選挙区・街頭演説会の予定

[2014-12-10]

品川駅西口で街頭演説会

[2014-12-09]

東京ミッドタウン前で街頭演説会

[2014-12-09]

JR恵比寿駅前で街頭演説会

[2014-12-09]

渋谷ハチ公前で街頭演説会

[2014-12-09]

本日(12/9)衆院選比例区・東京都選挙区街頭演説会の予定

[2014-12-09]

12/4 山口代表が稲城市内の青果店を視察しました

[2014-12-08]

12/8(月)街頭演説会の予定(追加)

[2014-12-08]

12/8(月)比例区東京都選挙区・街頭演説会の予定

[2014-12-07]

新宿駅東口アルタ前

[2014-12-07]

池袋駅前で街頭演説会

[2014-12-07]

巣鴨地蔵通り商店街で街頭演説会

[2014-12-07]

文京区・礫川公園で街頭演説会

[2014-12-07]

本日18:15より衆院選比...

[2014-12-06]

12/7(日)比例区東京都選挙区・街頭演説会の予定

[2014-12-06]

立川駅北口で街頭演説会

[2014-12-06]

「こどもマニフェスト」発表

[2014-12-02]

衆院選政権公約発表

[2014-11-27]

高木美智代 全力で進めてきた障がい者政策

[2014-11-24]

景気対策 家計や中小企業に焦点当てよ

[2014-11-05]

虐待から子ども守れ/党女性委、青年委 防止月間(オレンジリボン)(11月)へ街頭演説

[2014-10-27]

東京都各局より国の平成27年度予算に対する提案要求

[2014-10-21]

ピンクリボンで街頭演説 高木美智代都本部代表代行、竹谷とし子都本部副代表ら

[2014-09-26]

統一地方選の勝利へ先駆/声をつかむネットワーク強化/経済のエンジン東京を元気に/党都本部大会で山口代表

[2014-09-23]

公明党から3副大臣,3政務官

[2014-09-05]

女性が活躍できる社会へ/高木(美)、竹谷さん出席 都本部女性局が夏季研修

[2014-08-22]

新時代に応える公明党に/徹して現場に飛び込もう/地域の課題解決へ ネットワークを強化/東京・山梨の合同夏季研で山口代表

[2014-08-18]

20140815終戦記念街頭(動画)

[2014-08-16]

20140815終戦記念街頭後の山口代表記者会見

[2014-08-16]

平和主義必ず守り抜く/各地で終戦記念日街頭演説会/「人間の安全保障」実現へ/山口代表らが強調/核廃絶、国際連携を強化

[2014-08-15]

第2回 議員スキルアップ講座を開催

[2014-07-17]

安心の高齢社会築く/党包括ケア推進本部 都市部の課題で議論

[2014-07-11]

東京都より平成27年度の国の施策及び予算に対する提案要求

[2014-07-10]

第1回議員スキルアップ講座を開催

[2014-07-09]

消灯し、夜空見上げて/党青年委が街頭演説会 クールアース・デー

[2014-07-07]

若者雇用対策が前進/党青年委 街頭演説会で実績訴え

[2014-06-26]

包括ケアシステム勉強会を開催

[2014-05-24]

未来志向で国民的議論を/公明が憲法記念日街頭演説

[2014-05-03]

憲法記念日街頭演説会(動画)

[2014-05-02]

若者の明るい未来つくる!/「ニコ超会議3」2日目

[2014-04-27]

ニコニコ超会議に初参加/公明党の魅力を発信

[2014-04-26]

震災風化させず/党本部に常設写真展

[2014-04-22]

党青年委員会が街頭演説で新入社員らに訴え

[2014-04-08]

党学生局が街頭演説会

[2014-04-01]

女性の健康フェスタ2014

[2014-03-24]

キャラバンレポート

[2014-03-02]

東京公明レポート

[2014-03-01]

【能登地震】生活・なりわい再建 加速

新時代と公明党 SDGs主流化の推進力

公明党女性局の取り組み

▲最新のみ

所属議員を選択してください。

議員検索

東京都本部所属の公明党議員を検索できます(国会議員、都議会議員、市区町村議員)

公明党ウェブサイトでは、投稿フォームなどを通じて、利用者の皆さまから同意をいただいた上で個人情報を登録していただくことがあります。

これらの情報はいずれも、利用者の皆さまのご本人確認や公明党としての政治活動への反映を目的とするほか、公明党ウェブサイトのサービスをより良くするためのアンケート、各種お知らせなどの発信をさせていただくこともございますが、登録された情報を党外の第三者に開示、提供するものではありません。

公明党は登録していただいた個人情報を細心の注意をもって管理しています。

・個人情報の取り扱いについて

利用者の本人確認、連絡などに必要な個人情報

書籍、新聞等の各種申し込み

ご意見・ご要望の投稿

ダウンロードサービスの利用

サイト内の投稿企画への投稿

公明党ウェブサイト内の上記サービスをご利用になる際に、氏名やメールアドレスなどの個人情報を登録していただくことがあります。これらの個人情報は、本人確認やメール配信、あるいはサービスの向上を目的とする情報です。

書籍、新聞等の各種申し込み

公明党ウェブサイトでは、書籍や公明新聞、講演会等の各種申込を受付けています。その際に個人情報の提供をお願いすることがあります。入力された情報は、申し込み者を特定したり、当選・受賞を連絡したりするために用いられます。

投書、投稿

寄せられるご意見の多くは、ご利用者の声を公明党ウェブサイトだけでなく、政治活動、党活動、新聞紙面にも反映させるために、公明党所属議員、公明党本部関係部局、公明新聞関係各部局などにも転送されます。公明党ウェブサイトでは、ご意見や、記事転載・リンク等のお申し込みをいただく際は、氏名や住所などを明記していただくことを原則としています。これは、事実関係などについてご本人に確認する必要があるほか、投書の内容について責任を持っていただくためです。

これらの実名情報は、公明党の担当部門が投書内容の確認などをするときに利用させていただきます。実名情報は、それぞれの担当部門が責任をもって管理し、党外に出すことはありません。

なお、公明党ウェブサイト内の個別のページで募集し、掲載されることを前提として個別のページあてに寄せられたメールや投稿は、それぞれのページに掲載され、読者の目に触れることがあります。こうした投稿の掲載により公開された個人情報については、公明党の管理からは離れることになります。

ユーザー属性の扱いについて

公明党ウェブサイトの多くのページは、住所、氏名、年齢、職業などの個人情報の登録を必要とせず、自由に閲覧できます。公明党ウェブサイトでは、ご利用者の方に無断で、ご利用者の電子メールアドレスや個人を特定できる情報を収集することはありません。さらに、個人情報提供者の同意なしに個人データそのものを党外の第三者に提供したりすることはありません。

ただし、公明党ウェブサイトおよびサーバーに対する悪質な攻撃を受けた場合は、アクセス状況を追跡して、その個人を特定いたします。

・セキュリティについて

ご利用者の個人情報については、ご利用者の個人情報保護およびセキュリティのため、データ伝送を保護する上で業界標準のSSL暗号技術を使用しています。

・個人情報保護の考え方の改訂について

今後、公明党は個人情報保護の考え方の全部、または一部を改訂することがあります。

個人情報の取り扱いについて

公明党のウェブサイトにおける個人情報保護の考え方について、ご質問やご意見がございましたら、こちらまでお問い合わせください。